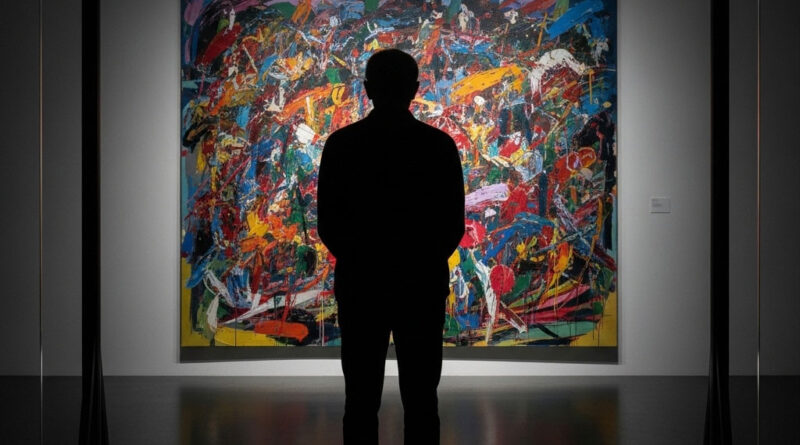

Kunst und Kontroverse: Trennung von Werk und Künstler?

Die Debatte um die Frage, ob man Kunstwerke unabhängig vom verantwortlichen Künstler genießen kann, ist spätestens mit der Cancel-Culture-Diskussion in eine neue Intensität gerückt.

Plattformen wie Twitter, Instagram oder TikTok ermöglichen heute rasche öffentliche Aufmerksamkeit für Fehlverhalten – aber auch sofortige Boykottaufrufe oder Forderungen nach institutionellem Rückzug. Werke von Picasso, Wagner, Woody Allen, R. Kelly oder Kevin Spacey stehen für diese Spannung: ästhetischer Wert versus moralische Integrität. Doch ist Trennung möglich – und wäre sie wünschenswert oder gar stimmig?

Theorie & psychologische Erkenntnisse

Moderne Studien der neuroästhetischen Forschung legen nahe: Kunstwahrnehmung ist nicht rein visuell, sondern stark an emotionale und kognitive Prozesse geknüpft. Relevanter: Eine Studie der Humboldt-Universität Berlin zeigte, dass bereits bekanntes negatives Wissen über Künstler*innen die Wahrnehmung ihrer Werke unbewusst schlechter bewertet – sowohl in EEG-Messungen als auch subjektiven Einschätzungen von Qualität und Gefallen. Das bedeutet: Was wir über eine Person wissen, beeinflusst, wie wir Kunst emotional erleben.

Perspektiven, Pro & Contra

Argumente für Trennung

- Ästhetische Autonomie: Kunstwerke gelten als unabhängig von der moralischen Person, die sie geschaffen hat. Diese Idee findet sich bei Autor*innen wie Roland Barthes („Le mort de l’auteur“) ebenso wie bei Kulturkritikern: „Seit wann ist Kunst eine Benimmschule?“ – so Thea Dorn.

- Historischer Konsens: Viele große Kunstschaffende waren moralisch ambivalent oder kontrovers – etwa Caravaggio, Rembrandt oder Wagner – deren Werke dennoch zentral für die Kulturgeschichte sind.

- Ästhetischer Genuss trotz Kontroverse: Die persönliche Praxis vieler Kunstnutzer*innen: Film, Musik oder Literatur weiterhin genießen, getrennt von persönlicher Unterstützung der Schaffenden.

Argumente gegen Trennung

- Moralische Verantwortung der Rezipient*innen: Konsum bedeutet Unterstützung – Klicks, Käufe, Streams erzeugen Einkommen und Reichweite, auch für problematische Künstler*innen.

- Psychologische Verzerrung: Negative Informationen verändern die Erfahrung – Kunst lässt sich nicht auseinanderdrücken in reines Objekt und Person, ohne Einfluss auf Rezeption.

- Gesellschaftlicher Wertemaßstab und Folgen: Wenn problematische Kunst unreflektiert bleibt, verfestigt sich Discursive Machtstrukturen – z. B. in Hate Speech, Diskriminierung oder toxischer Kultur.

Fallbeispiele aktueller Skandale

In den vergangenen zwei Jahren hat eine Vielzahl von Kontroversen die Debatte um die Trennung von Werk und Künstler neu entfacht:

- Taring Padi / Documenta Fifteen: Das Kollektiv wurde für antisemitische Bildsprache kritisiert – Folge: Entfernung der Installation, Rücktritte, massive öffentliche Debatte über Kunstfreiheit vs. Verantwortung der Institutionen.

- Jon Rafman: Der Künstler war Ziel von Vorwürfen wegen emotionaler und sexueller Machtmissbräuche – mehrere Institutionen sagten Ausstellungen ab oder verschoben sie. Die Verantwortung lag bei Institutionen, nicht beim „Internet-Mob“.

- Kubra Khademi: Eine afghanische Künstlerin, die wegen feministischer Performance-Arbeiten Morddrohungen erhielt und ins Exil floh. Ihr Werk polarisiert in unterschiedlichen kulturellen Kontexten.

- Astrid Lindgren: In Moskau wurde Lindgren in einer Propaganda-Aktion fälschlich als „Nazi“ dargestellt. Die politisch motivierte Verzerrung ihres Erbes sorgte international für Empörung.

- The Sandman (Netflix): Neil Gaiman, Schöpfer der Serie, ist seit 2025 mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens konfrontiert. Netflix beendete daraufhin die Serie nach Staffel 2 – offiziell ohne direkten Zusammenhang, doch unter öffentlichem Druck.

- Kritik an inhaltlichen Änderungen: In Staffel 2 von The Sandman wurden kritische Comic-Elemente verändert, etwa die Darstellung der Figur Wanda oder der Beziehung zwischen Dream und Nada. Dies führte zu Kontroversen über kreative Freiheit und Sensibilität.

- Casting-Debatten um The Sandman: Die Besetzung von Death als schwarze Schauspielerin und Desire als non-binär wurde heftig diskutiert. Neil Gaiman verteidigte die Entscheidungen mit dem Verweis auf Comic-Treue und Diversität.

- Karl May und Winnetou: In Sachsen sorgten CDU-Wahlplakate mit Winnetou-Motiven für Empörung. Der Bezug zu Karl May wurde in politischen und kulturellen Kontexten zunehmend als problematisch angesehen.

Diese Fälle verdeutlichen, wie kontrovers das Verhältnis zwischen Kunstwerk, Künstler und öffentlicher Wahrnehmung mittlerweile geworden ist

Öffentliche Meinung & Ethik

Die Meinungen darüber, ob und wie man Werk und Künstler trennen sollte, gehen weit auseinander. Stimmen aus Kultur, Literatur und Medien verdeutlichen die Spannbreite der Debatte:

Auf Reddit diskutieren Nutzer*innen kontrovers über R. Kelly, Kevin Spacey & Co.

„Nein danke, konnte die Band nie wieder hören. Man kann die Kunst nicht vom Künstler trennen … das ist so, als würde man Hitler feiern, weil er Autobahnen gebaut hat.“

Andere antworten differenzierter:

„Ja, nein, vielleicht. Ich glaube, es kann auf eine Frage wie diese keine allgemeine Antwort geben.“

„Es ist zu einfach, das Werk vom Künstler zu trennen, wenn das Werk selbst Ausdruck von Machtmissbrauch oder Ausgrenzung ist.“

„Wenn wir anfangen, alle Werke nach moralischer Untadeligkeit ihrer Urheber zu sortieren, wird bald wenig übrigbleiben.“

„Kunst ist nicht losgelöst vom sozialen Raum, in dem sie entsteht – sie ist Teil davon. Wir können sie nicht isoliert bewerten.“

„Man kann ein Werk würdigen und zugleich sagen: Ich lese das mit einem Bewusstsein für das Problematische am Autor.“

„Die Frage ist nicht nur, ob wir Werk und Künstler trennen können – sondern ob wir es manchmal vielleicht sogar sollten.“

„Gerade im Kulturbetrieb wird oft mit zweierlei Maß gemessen – ein brillantes Werk schützt nicht vor Kritik am Menschen dahinter.“

Dies illustriert: Konsument*innen wägen unterschiedlich – Werte, historische Einordnung, rechtliche Dimension und persönliche Rezeption fließen ein.

Institutionelle Verantwortung & Kulturpolitik

- Wiener Festwochen: Leitlinien gegen Cancelling-Gefahr: Beratungsgremien und Resonanzgruppen entscheiden über Ausladungen oder Programmänderungen transparent und deliberativ.

- Debatten um Förderklauseln: Insbesondere Antisemitismus- oder Diskriminierungsklauseln bei Kulturförderung führen zu Diskussionen über Grenzen und Voraussetzungen von Förderung.

- Kunstverständnis und Kritikkultur: Wandel von Eliten-Entscheidungen hin zu digital gestützter Publikumskritik: Ein „diffuses Weltgericht“ entsteht online, oft ohne transparente Souveränität. Institutionen müssen wieder Verantwortung übernehmen.

Zusätzliche Perspektiven

Philosophisch-ästhetische Dimension

Joseph Kosuth etwa betont: Kunst schafft Bedeutung, nicht nur Form – dabei transformiert sie vorhandene Bedeutungen neu. Darum sei es legitim, Kunst als eigenständige Sprache zu sehen, losgelöst vom moralischen Background des Urhebers. In dieser Lesart kann Kunst politisch radikal sein, sie aber gleichzeitig unabhängig vom persönlichen Biografischen bestehen.

Neuroästhetik & Wahrnehmungspsychologie

Kunsterleben nach Semir Zeki oder Ramachandran beruht auf emotionalen und kognitiven Mustern wie Konstanz, Abstraktion, Kontrastverstärkung oder Symmetrie – doch diese Reize werden überlagert durch moralisches Wissen über den/die Kunstschaffende*n.

Moralische Verantwortung?

Die Frage, ob sich Werk und Künstler trennen lassen, ist weniger eine Frage der Theorie als der Praxis. In der Alltagsrealität, in Museen, Streamingplattformen oder Bühnen, reagieren Menschen unterschiedlich. Eine pauschale Antwort gibt es nicht – wohl aber das Bewusstsein, dass Kunst nie losgelöst von Kontext funktioniert. Die Herausforderung bleibt: Wie viel moralische Verantwortung tragen Rezipient*innen – und wie reagieren Institutionen, ohne sich in Boykottlogik oder Ignoranz zu verlieren?