Hans Christian Andersen: Leben und Werk des großen Märchenerzählers

Der ewige Märchenerzähler

Am 4. August 2025 jährt sich der Todestag von Hans Christian Andersen zum 150. Mal. Der dänische Autor gilt als einer der größten Erzähler der Weltliteratur. Seine Märchen sind in über 150 Sprachen übersetzt worden und haben Generationen von Leserinnen und Lesern geprägt. Figuren wie die kleine Meerjungfrau, die Schneekönigin oder das hässliche Entlein sind längst Teil des kollektiven kulturellen Gedächtnisses geworden.

Andersen war mehr als nur ein Märchenonkel. Er war ein feinsinniger Beobachter der menschlichen Natur, ein sensibler Außenseiter und ein international gefeierter Literat. Seine Geschichten handeln oft von Einsamkeit, Ausgrenzung, Sehnsucht und der Suche nach Identität – Themen, die bis heute nichts an Aktualität verloren haben. Er selbst sagte einmal:

„Das Leben selbst ist das schönste Märchen.“

Kindheit und Jugend in Odense: Vom Armenhaus in die Literaturwelt

Hans Christian Andersen wurde am 2. April 1805 in Odense auf der dänischen Insel Fünen geboren. Seine Herkunft war bescheiden. Der Vater war Schuhmacher, die Mutter arbeitete als Wäscherin. Das Elternhaus war geprägt von Armut, aber auch von Fantasie: Der Vater las dem jungen Hans aus „Tausendundeine Nacht“ vor und weckte damit früh seine Liebe zur Literatur und zu fernen Welten.

Der frühe Tod des Vaters und die Trunksucht der Mutter belasteten die Kindheit des Jungen. Dennoch entwickelte er einen unerschütterlichen Glauben an sich selbst und seine Bestimmung, ein großer Künstler zu werden. Mit nur 14 Jahren zog er – allein und ohne Geld – nach Kopenhagen, um sein Glück am Theater zu versuchen. Er wollte Sänger, Schauspieler oder Tänzer werden. Anfangs wurde er verspottet, doch mit Hilfe einflussreicher Förderer, allen voran des Staatsrats Jonas Collin, erhielt er ein königliches Stipendium und besuchte eine Lateinschule.

Die Schulzeit war für Andersen eine Qual. Er fühlte sich isoliert und erniedrigt, kämpfte mit demütigenden Erziehungspraktiken und Spott. Doch sie legte auch das Fundament für sein literarisches Schaffen. Aus dem verträumten Jungen wurde ein belesener junger Mann mit einem ausgeprägten Gespür für Sprache und Dramaturgie.

Durchbruch und literarisches Schaffen

Andersen veröffentlichte zunächst Gedichte, Theaterstücke und Reiseberichte. Seinen literarischen Durchbruch erzielte er 1835 mit der ersten Sammlung seiner „Märchen, erzählt für Kinder“. Diese Texte unterschieden sich deutlich von der volkstümlichen Tradition der Brüder Grimm. Andersens Märchen waren originär, persönlich und oft melancholisch. Sie verbanden Fantasie mit subtiler Gesellschaftskritik und psychologischer Tiefe.

Zu seinen berühmtesten Werken zählen:

- „Die kleine Meerjungfrau“ – eine tragische Geschichte über unerfüllte Liebe und Opferbereitschaft

- „Des Kaisers neue Kleider“ – eine spöttische Parabel über Eitelkeit und Mitläufertum

- „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“ – ein ergreifendes Porträt kindlicher Not und Hoffnung

- „Die Schneekönigin“ – ein poetisches Märchen über Freundschaft, Kälte und Erlösung

- „Die Prinzessin auf der Erbse“ – ein verspielter Beitrag zur Diskussion über echte Empfindsamkeit

Andersens Stil war einfach, aber nuanciert. Er sprach oft aus der Perspektive von Außenseitern, Objekten oder Tieren. Viele Geschichten spiegeln seine eigene Lebenserfahrung wider: das Gefühl, anders zu sein, nicht dazuzugehören, übersehen oder missverstanden zu werden. Er scheute sich nicht, auch Schmerz, Armut und Tod in kindgerechter, aber eindringlicher Weise zu thematisieren.

Außenseiter, Weltbürger, Starautor

Andersen war ein vielgereister Mann. Er besuchte Deutschland, Frankreich, Italien, England, Spanien und sogar das Osmanische Reich. Seine Reisetagebücher belegen seinen wachen Blick für soziale Zustände und kulturelle Unterschiede. Besonders geschätzt wurde er in Deutschland und England, wo seine Märchen frühzeitig übersetzt und begeistert aufgenommen wurden.

Er pflegte Kontakte zu zahlreichen Intellektuellen und Künstlern, darunter auch Charles Dickens, mit dem er zeitweise befreundet war. Allerdings endete diese Beziehung abrupt nach einem persönlichen Besuch in Dickens’ Haus, bei dem Andersens Eigenheiten und Sensibilität auf wenig Verständnis stießen.

Andersen war ein sensibler, oft verletzter Mensch. Seine Briefe und Tagebücher zeugen von tiefer Einsamkeit, von unerwiderten Gefühlen und einem lebenslangen Ringen um Anerkennung. Seine Sexualität blieb zeitlebens ungeklärt. Es gibt Hinweise auf homoerotische Neigungen, aber keine belegten Liebesbeziehungen. Was bleibt, ist das Bild eines Künstlers, der in seinen Märchen jene emotionale Tiefe ausdrücken konnte, die ihm im Leben oft verwehrt blieb.

Rezeption, Einfluss und Adaptionen

Andersens Zeitgenossen reagierten unterschiedlich auf seine Werke. Während seine Reiseberichte und Romane eher verhalten aufgenommen wurden, wuchs die Popularität seiner Märchen stetig. Bald wurden sie Teil des internationalen Bildungskanons. Ihre Übersetzungen verbreiteten sich weltweit – von Japan über Brasilien bis in die USA.

In der Moderne haben Andersens Stoffe zahlreiche Adaptionen erfahren. Besonders bekannt ist die Disney-Verfilmung der „Kleinen Meerjungfrau“ aus dem Jahr 1989, die allerdings das tragische Ende des Originals in ein Happy End verwandelte. Opern, Theaterstücke, Musicals und Ballettinszenierungen greifen immer wieder auf seine Geschichten zurück. In der Kinderliteratur ist sein Einfluss bis heute spürbar.

Der dänische Staat hat Andersen zu einem Kulturgut erklärt. Sein Konterfei ziert Briefmarken, Gedenkmünzen und Statuen. Das Andersen-Museum in Odense zieht jährlich tausende Besucher an, ebenso wie die berühmte Statue der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen. Die UNESCO hat Teile seines handschriftlichen Nachlasses in das „Memory of the World“-Register aufgenommen.

Erbe und Erinnerungskultur

Am 4. August 1875 starb Hans Christian Andersen in Kopenhagen. Sein Begräbnis wurde zu einem nationalen Ereignis. Der einstige Außenseiter war zu einem gefeierten Symbol dänischer Kultur geworden. Heute, 150 Jahre später, ist sein Erbe lebendiger denn je.

Zum Jubiläum 2025 werden zahlreiche Veranstaltungen in Dänemark und international geplant. Museen zeigen Sonderausstellungen, Schulen und Bibliotheken organisieren Lesungen, Verlage bringen neue Ausgaben seiner Werke heraus. Der dänische Kultusminister nannte ihn kürzlich „einen der größten Exportartikel unseres Landes – nicht in Geld, sondern in Gefühl und Fantasie.“

Auch die digitale Welt entdeckt Andersen neu. Animierte Erzählungen, Hörbücher, Podcasts und interaktive Märchen-Apps machen sein Werk für Kinder und Erwachsene erneut zugänglich. Die zentrale Botschaft bleibt: Es lohnt sich, anders zu sein.

Das Märchen als Spiegel der Welt

Hans Christian Andersen hat der Welt weit mehr hinterlassen als schöne Geschichten. Seine Märchen sind literarische Kunstwerke, die über Generationen hinweg Menschen bewegt haben. Sie spiegeln Sehnsüchte, Ängste und Hoffnungen – und sie tun dies mit einer Tiefe und Menschlichkeit, die universell verständlich ist.

Andersen verstand es, das Kleine groß und das Schwache stark zu machen. Seine Geschichten lehren Empathie, Resilienz und die Kraft der Vorstellung. Ob in der Schule, im Theater oder auf dem Bildschirm: Seine Märchen leben weiter, weil sie von etwas erzählen, das nie vergeht – vom Menschsein selbst.

Oder, wie Andersen es selbst formulierte:

„Wo Worte versagen, spricht das Märchen.“

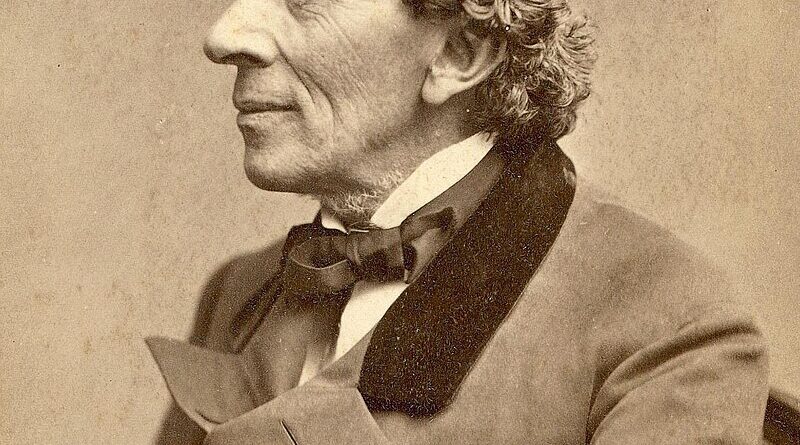

Fotonachweis: Von Thora Hallager – museum.odense.dk, Gemeinfrei, Link